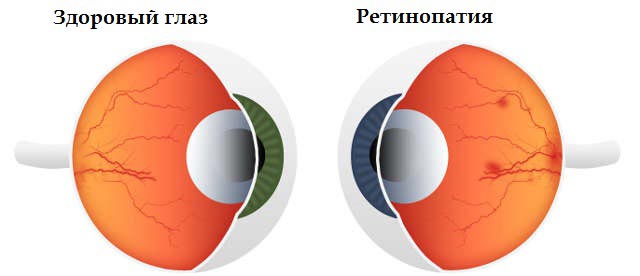

Ретинопатия – поражение ретинальных сосудов, которое провоцирует нарушение кровоснабжения и дистрофию сетчатки. В тяжелых случаях происходит атрофия нерва, слепота.

Ретинопатия не провоцирует болевые ощущения, но могут возникать плавающие пятна в поле зрения и эффект пелены. Для заболевания характерно постепенное снижение остроты зрения. Ретинопатией называют различные патологии сетчатки, не обусловленные воспалительным процессом. Ретинопатию делят на первичную и вторичную.

Формы первичной:

- центральная серозная,

- острая задняя многофокусная,

- наружная экссудативная.

Формы вторичной:

- диабетическая,

- гипертоническая,

- травматическая,

- обусловленная болезнями крови.

Отдельной формой можно считать ретинопатию недоношенных. Для выявления состояния назначают консультации офтальмолога, кардиолога, невролога и эндокринолога. Необходимо провести визометрию, офтальмоскопию, биомикроскопию, флуоресцентную ангиографию, УЗИ, электрофизиологические исследования, проверить поля зрения. Лечение включает компенсацию сопутствующих патологий, проведение лазерной коагуляции, оксигенацию.

Диагностика ретинопатии

Обследование при первичной ретинопатии проводится при помощи офтальмоскопа. Процедура дает возможность выявить изменения, которые провоцирует заболевание: отслойку, отечность, наличие преципитатов и геморрагий, расширение вен, дефекты диска зрительного нерва, мутную жидкость под сосудами.

Диагностика вторичной ретинопатии требует консультации у нейрохирурга, невропатолога и эндокринолога.

Методы обследования:

- При гипертонической ретинопатии. Консультация кардиолога. Офтальмоскопия, флуоресцентная ангиография сетчатки.

- При атеросклеротической. Прямая или непрямая офтальмоскопия, ангиография.

- При диабетической. Офтальмоскопия, УЗИ глазного яблока, определение полей зрения, электроретинография, лазерное сканирование.

- Ретинопатия недоношенных. Регулярное посещение офтальмолога (через месяц после рождения, затем каждые две недели).

Формы первичной ретинопатии

Центральная серозная

Этиология первичной ретинопатии изучена недостаточно, поэтому ее называют идиопатической (по неустановленной причине). Центральную серозную форму ретинопатии называют центральным серозным ретинитом или идиопатической отслойкой желтого пятна. Заболевание развивается у мужчин 20-40 лет, не имеющих соматических отклонений. Пациенты жалуются на головные боли, похожие на мигрень и связанные с эмоциональным стрессом. Во время осмотра врач выявляет одностороннее поражение сетчатки.

Симптомы центральной серозной ретинопатии:

- микропсия (видимые предметы уменьшаются в размерах),

- скотомы,

- снижение остроты зрения,

- сужение полей зрения.

Офтальмоскопия дает возможность выявить ограниченное круглое или овальное темное выбухание на сетчатке. Это серозная отслойка эпителия в макулярной области. При этой форме ретинопатии отсутствует фовеальный рефлекс, имеются желтоватые или сероватые преципитаты.

Терапия центральной серозной ретинопатии основана на лазерной коагуляции сетчатки. Необходимо использование препаратов для укрепления сосудистой стенки, улучшения микроциркуляции и уменьшения отечности. Пациентам назначают оксигенобаротерапию (лечение кислородом). При своевременном лечении удается остановить отслойку и восстановить зрение.

Острая задняя многофокусная пигментная эпителиопатия

Эта форма ретинопатии характеризуется множественными плоскими субретинальных очагов серовато-белого окраса. При их обратном развитии возникает депигментация. Во время осмотра врач видит периваскулярный отек периферических сосудов, расширение вен, отечность диска зрительного нерва.

У большого количества пациентов мутнее стекловидное тело, болезнь осложняется иридоциклитом и эписклеритом. Нарушения центрального зрения, возникают скотомы (центральные, парацентральные).

Терапия острой задней многофокусной ретинопатии осуществляется консервативным путем:

- витамины,

- сосудорасширяющие препараты (пентоксифиллин, винпоцетин),

- ангиопротекторы,

- ретробульбарные инъекции (кортикостероиды),

- гипербарическая оксигенация.

Наружная экссудативная

Эту форму чаще диагностируют у молодых мужчин. Ее называют болезнью Коутса или наружным экссудативным ретинитом. Характерно одностороннее поражение, наличие экссудата, геморрагий и кристаллов холестерина под сосудами сетчатки. Часто при ангиографии выявляют микроаневризмы и артериовенозные шунты. Как правило, деформации затрагивают периферию глазного дна, реже макулярную зону.

Для наружной экссудативной ретинопатии характерно медленное, но прогрессирующее течение. Лечение будет заключаться в лазерной коагуляции сетчатки и гипербарической оксигенации. Результат неоднозначен, поскольку заболевание может осложняться отслойкой сетчатки, глаукомой, иридоциклитом.

Формы вторичной ретинопатии

Гипертоническая

Развитие гипертонической ретинопатии объясняется артериальной гипертензией, почечной недостаточностью или токсикозом. Для этой формы характерен спазм артериол глаза, который провоцирует эластофиброз или гиалиноз. Тяжесть патологии будет зависеть от длительности течения гипертонической болезни и степени гипертензии.

Стадии гипертонической ретинопатии:

- Гипертоническая ангиопатия. Обратимые функциональные изменения артериолы и венулы сетчатки.

- Гипертонический ангиосклероз. Органическое поражение ретинальных сосудов, обусловленное склеротическими уплотнениями сосудистых стенок и их помутнением.

- Гипертоническая ретинопатия. Очаговые изменения в сетчатке (белковый экссудат, геморрагии, отложения липидов) и частичный гемофтальм. Отмечается значительное ухудшение зрения, возникают скотомы.

- Гипертоническая нейроретинопатия. К нарушениям присоединяется отечность диска зрительного нерва, отслойка сетчатки и экссудация. Эта стадия чаще всего наблюдается при злокачественной гипертонии или почечной гипертензии. Среди осложнений гипертонической нейроретинопатии атрофия зрительного нерва и необратимая слепота.

Диагностика этой формы ретинопатии должна включать консультацию не только офтальмолога, но также кардиолога. Проанализировать состояние пациента позволяют офтальмоскопия и ангиография. При офтальмоскопии врач видит изменение калибра сосудов, облитерацию (частичную или тотальную), субретинальную экссудацию, симптомы Салюса-Гунна (давление артерий на вены со смещением).

Гипертоническую ретинопатию лечат путем коррекции гипертонии (антикоагулянты и витамины, оксигенобаротерапия, лазерная коагуляция). Среди осложнений заболевания можно выделить тромбоз и гемофтальм. Гипертоническая ретинопатия нередко заканчивается сильным ухудшением зрения и даже слепотой, она ухудшает течение гипертонии и беременности, поэтому данное состояние может стать показанием к прерыванию беременности.

Атеросклеротическая

При системном атеросклерозе отмечается такое осложнение, как атеросклеротическая ретинопатия. Изменения, характерные для стадий ангиопатии и ангиосклероза, аналогичны симптомам гипертонической формы. В стадии нейроретинопатии возникают капиллярные геморрагии и кристаллический экссудат, отмечается побледнение диска зрительного нерва.

Выявить состояние позволяет прямая или непрямая офтальмоскопия, а также ангиография сосудов. Атеросклеротическая ретинопатия не требует специального лечения, необходимо уделить внимание терапии основной болезни. Для этого назначают антисклеротические, мочегонные и сосудорасширяющие препараты, ангиопротекторы и дезагреганты. Электрофорез с протеолитическими ферментами назначают на стадии нейроретинопатии. Среди частых осложнений окклюзия артерий и атрофия зрительного нерва.

Диабетическая

Причиной этой формы ретинопатии является сахарный диабет 1-2 типа, который имеет длительное течение, осложненный выраженной гипергликемией, артериальной гипертензией, нефропатией, ожирением, анемией и гиперлипидемией. Ретинопатия выступает самым распространенным осложнением диабета и главной причиной слепоты.

Стадии диабетической ретинопатии:

- Диабетическая ангиопатия.

- Диабетическая ретинопатия.

- Пролиферирующая диабетическая ретинопатия.

Если симптомы двух первых стадий аналогичны изменениям при гипертонической и атеросклеротической формах, ранняя пролиферирующая диабетическая ретинопатия характеризуется неоваскуляризацией сетчатки, а поздняя – врастанием сосудов, гемофтальмом и разрастанием глиальной ткани. Из-за натяжения волокон и деформации стекловидного тела развивается тракционная отслойка, которая становится причиной слепоты.

Симптомы диабетической ретинопатии:

- устойчивое ухудшение зрения,

- пелена и пятна,

- повышенная усталость при чтении,

- потеря зрения (поздняя стадия).

Офтальмоскопия позволяет выявить характерные изменения глазного дна. Проанализировать состояние сетчатки можно при помощи периметрии. УЗИ глазного яблока показывает уплотнения, рубцы и очаги кровоизлияния. По время электроретинографии врач определяет электрический потенциал сетчатки и оценивает ее жизнеспособность. Дополнительными мерами диагностики можно считать ретинальную ангиографию, лазерную томографию, биомикроскопию, визометрию, диафаноскопию.

Терапию диабетической ретинопатии назначают совместно офтальмолог и эндокринолог. Важно контролировать уровень глюкозы и систематически принимать противодиабетические препараты. Дополнительно назначают витамины, ангиопротекторы, антиагреганты, антиоксиданты и препараты для улучшения микроциркуляции. В случае отслойки сетчатки назначают лазерную коагуляцию. Витрэктомия показана при выраженном поражении стекловидного тела и образовании больших рубцов.

Осложнения диабетической ретинопатии:

- катаракта,

- гемофтальм,

- отслойка сетчатки,

- помутнение стекловидного тела,

- рубцевание стекловидного тела,

- слепота.

Ретинопатия при болезнях крови

Поскольку ретинопатия может возникать при разных изменениях в системе крови (лейкоз, анемия, полицитемия, миеломная болезнь), ее проявления так же разнообразны. При полицитемии вены становятся темно-красными, а глазное дно приобретает цианотичный оттенок, может случиться тромбоз и отек ДЗН. Анемия вызывает побледнение глазного дна, расширение сосудов, кровоизлияния, экссудативную отслойку.

При лейкозе ретинопатия провоцирует диффузный отек, кровоизлияния, скопление экссудата. Миеломная болезнь и макроглобулинемия Вальденстрема чреваты диспротеинемией, парапротеинемией, сгущением крови и расширением ретинальных сосудов, микроаневризмами, тромбическими окклюзиями и геморрагией.

Лечение ретинопатии, обусловленной болезнями крови, заключается в терапии причины. В некоторых случаях требуется лазерная коагуляция. Прогноз серьезный.

Травматическая

Причиной травматической ретинопатии становится резкое сдавливание грудной клетки, вследствие чего возникает спазм артериол и гипоксия сетчатки. После травмы начинаются кровоизлияние и органические изменения. Тяжелая травматическая ретинопатия может стать причиной атрофии нерва зрения.

Последствиями контузии глаза становятся изменения, называемые Берлиновским помутнением сетчатки: субхориальные кровоизлияния, отек ретинальных слоев, выход транссудата в полость между сетчаткой и сосудами. Травматическую ретинопатию лечат при помощи витаминов и гипербарической оксигенации. Необходима терапия тканевой гипоксии.

Ретинопатия недоношенных

Упомянутые формы ретинопатии в подавляющем большинстве встречаются у взрослых пациентов, поэтому изменения в сетчатке у недоношенных детей выделяют в отдельную форму. Чтобы все структуры глаза сформировались, недоношенному младенцу требуется зрительный покой и бескислородное тканевое дыхание (гликолиз). Однако для выживания недоношенным нужна стимуляция метаболизма в органах посредством оксигенации, которая угнетает гликолиз в сетчатке и сосудистой оболочке глаза.

Чаще всего ретинопатия возникает у детей, рожденных до 31 недели беременности в весе менее 1,5 кг, которые имеют нестабильное состояние, перенесли переливание крови и получают кислородотерапию. Детей, попадающих в группу риска, необходимо обследовать на 3-4 неделях жизни. До полного формирования сетчатки офтальмологическое обследование проводят каждые 2 недели.

Поздние осложнения ретинопатии недоношенных:

- близорукость,

- косоглазие,

- глаукома,

- амблиопия,

- отслойка сетчатки,

- слабовидение.

На начальной стадии иногда происходит самоизлечение. В тяжелых случаях назначают лазерную коагуляцию или криоретинопексию. Витрэктомия и склеропломбирование необходимы при неэффективности другого лечения.

Общие меры лечения ретинопатии

При первичной ретинопатии зачастую назначают лазерную коагуляцию сетчатки. Во время процедуры формируются сращения на сетчатке, которые препятствуют развитию болезни. Через две недели после операции сетчатка восстанавливается и укрепляется. Оксигенобаротерапия заключается в лечении кислородом под повышенным давлением в барокамере.

Необходимо укреплять сосудистую стенки глазного яблока и бороться с отечностью сетчатки. Дополнительно назначают витамины, антиагреганты, сосудорасширяющие препараты и средства для улучшения микроциркуляции.

Профилактика разных форм ретинопатии

Предотвратить ретинопатию можно путем регулярных профилактических обследований. Пациентам с гипертонической болезнью, сахарным диабетом, атеросклерозом, болезнями почек и крови, перенесшим травмы и беременным нужно диспансерное наблюдение офтальмолога.

Профилактика ретинопатии у младенцев заключается в правильном ведении беременности, в особенности у женщин, попадающих в группу риска по преждевременным родам. Дети, которые перенесли ретинопатию, должны проходить офтальмологическое обследование ежегодно до 18 лет.